Il n’y a pas vraiment de façons de dire ça : on veut partir, mais y’a pas moyen d’aller nulle part! Si on pouvait au moins se rendre à Sainte-Barbe…

Tout ce qu’on voudrait, c’est de sortir du stationnement et d’aller ailleurs. N’importe où ailleurs. Assez loin pour que le sentiment de voyage ait le temps de s’installer. Pas trop, parce qu’il faut bien revenir. Mais quand même le grand ailleurs. L’ailleurs qui va nous saisir, qui va nous emporter. L’ailleurs qui va nous faire dire « Ahhhh ! »

Pas besoin de savoir voler, de grimper l’Everest ou de plonger dans la Méditerranée. Notre ailleurs à nous, dans le fond, n’est pas si difficile que ça à atteindre. On pourrait choisir des destinations qui demandent un passeport, des paperasses et un tas de valises. Des plages qui n’ont jamais vu nos pieds. Des routes aux signalisations exotiques. Ben non! Tout ce qu’on veut, c’est un ailleurs qui a du caractère, un peu de grandeur, de la beauté, des gens sympathiques, une bouffe originale si possible, un espace pour dégourdir les pattes de nos bêtes et pour se mettre le derrière dans l’herbe.

On a vraiment cherché! Pendant plusieurs mois, même.

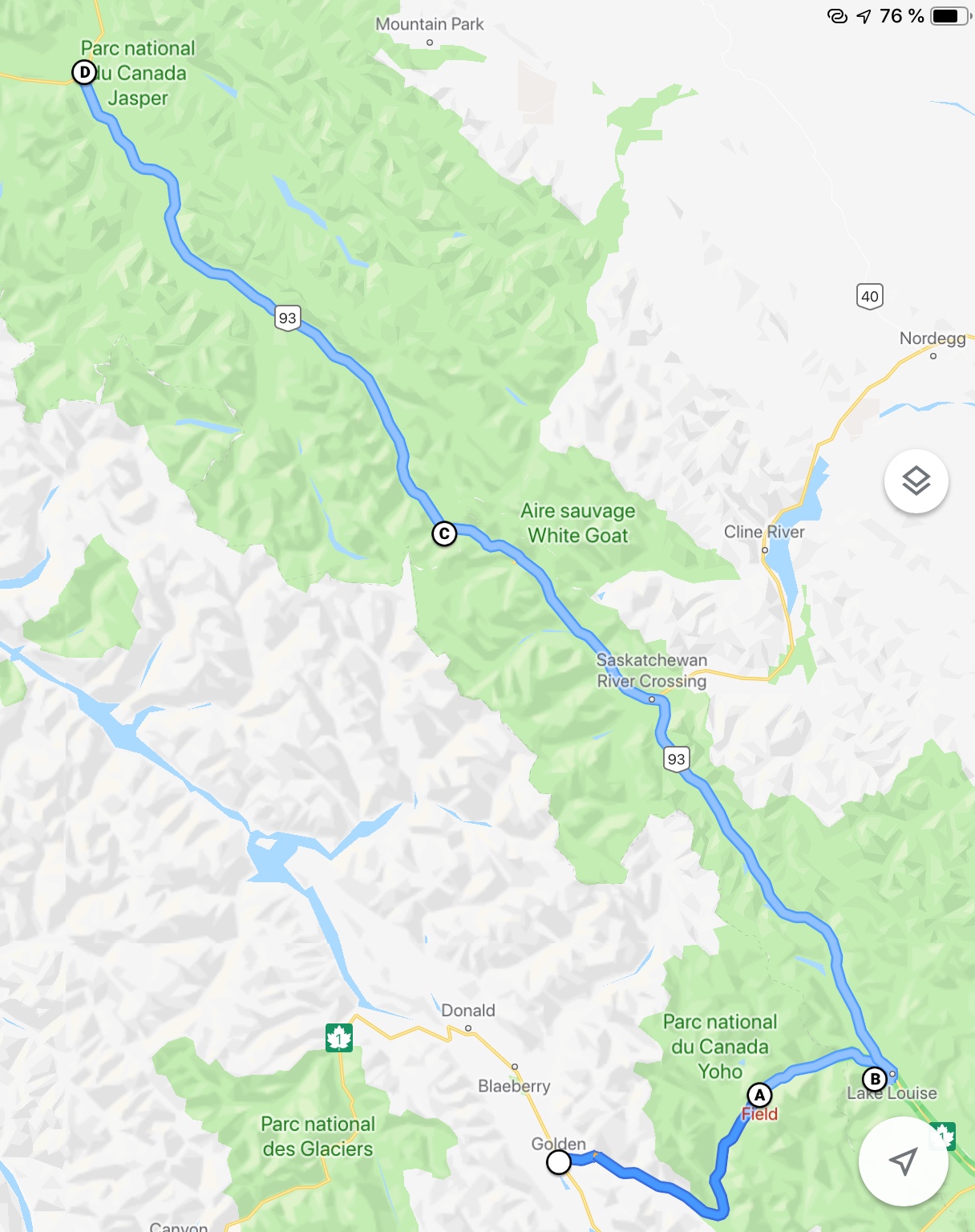

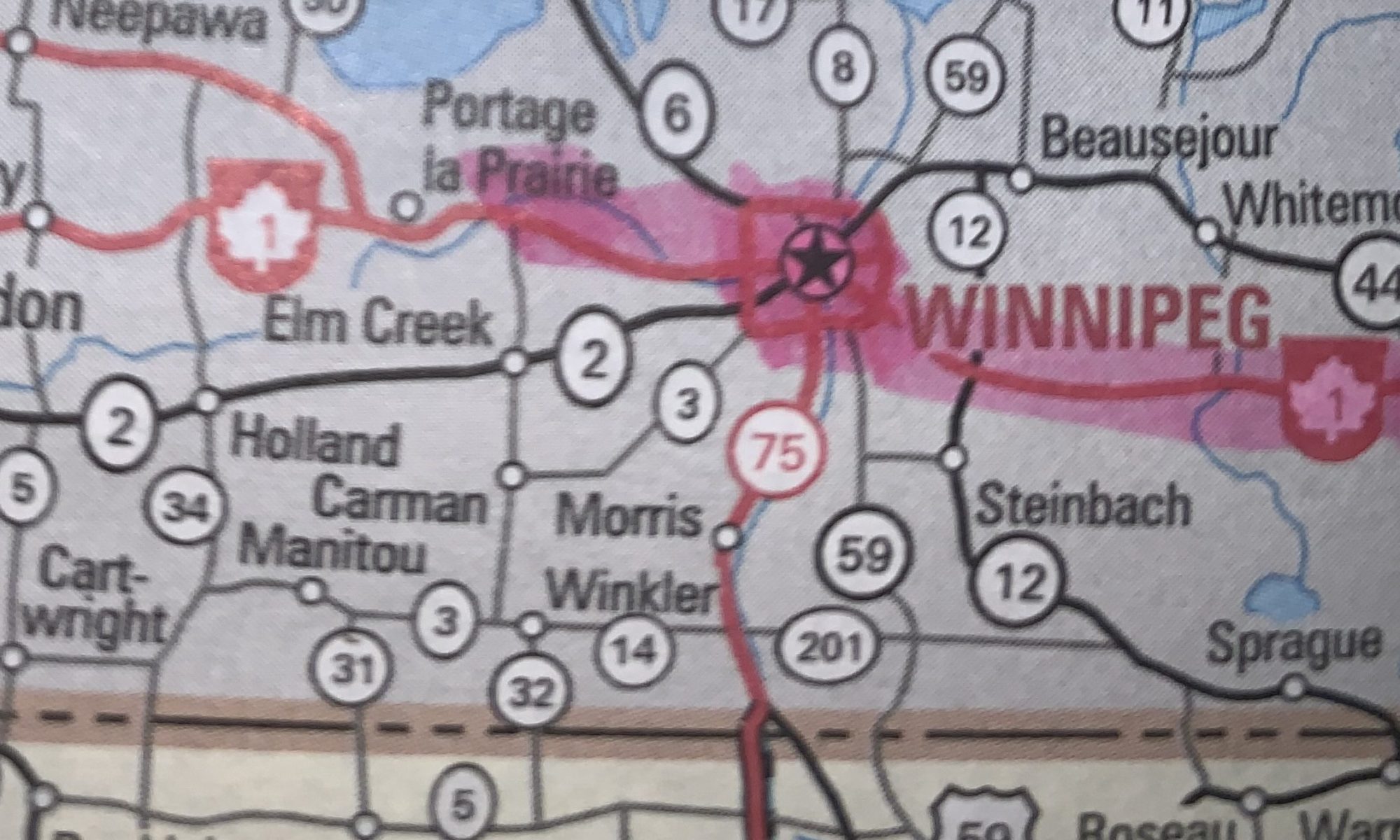

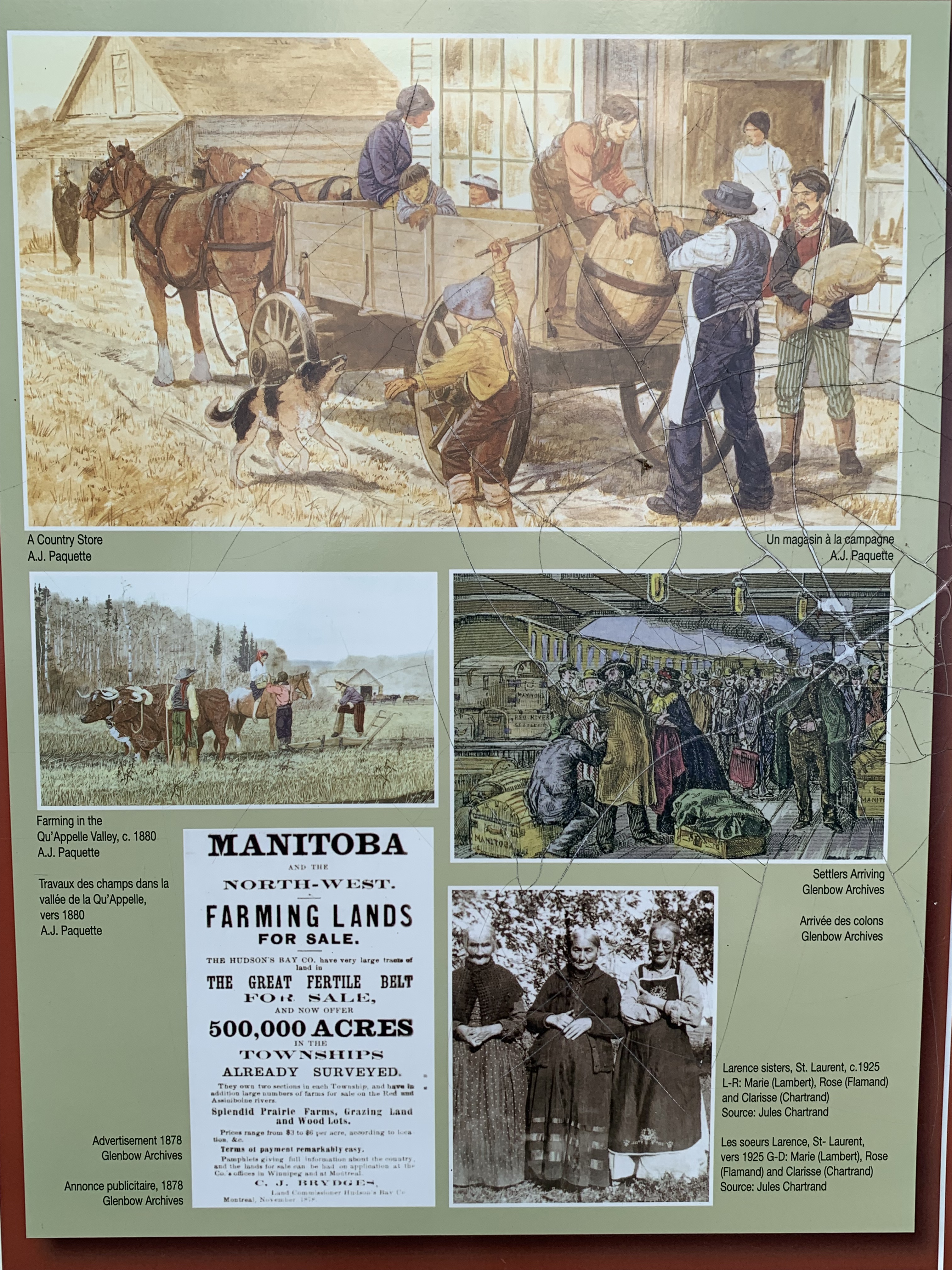

On a pensé retourner dans l’Ouest, quelque part près du Pacifique; pourquoi pas le Yukon aussi. On a même flirté avec l’Alaska. On a regardé les cartes, préparé un itinéraire, un triptik. On savait où trouver toutes les stations d’essence, les sites de vidange, les principales attractions touristiques tout le long du parcours, en passant par le nord du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta. On avait une planification minutieuse de dix-sept mille kilomètres… dont plusieurs milliers traversaient des régions propices aux feux de forêt. (Soupir) Oui, hélas. Vous avez compris. La pluie, la grêle, les routes de gravier, un peu de neige même, pas de problème… mais une forêt en feu qui emprisonne la route, c’est autre chose. Trop téméraire, surtout que les feux se propageaient déjà partout dans les nouvelles deux mois avant nos dates de vacances.

Il a fallu jeter nos brouillons et recommencer vers un autre ailleurs.

On s’est dit que si l’Ouest et le Nord étaient inaccessibles, pourquoi pas aller vers le Sud. Reprise des dessins, des itinéraires et des triptiks, cette fois – au diable nos principes anti-américains – vers la Floride et possiblement la Louisiane. Ces régions regorgent tout de même de lieux uniques et invitants pour nous : les Everglades, les bayous, la vieille Acadie des Cajuns. On se voyait déjà glisser sur les grandes autoroutes américaines en chantant « God is an American » de Jean-Pierre Ferland. On était même prêts, tenez-vous bien, à tatouer un poisson adhésif sur le cul du Mott pour nous donner un air plus righteous dans cette région très conservatrice.

Mais en y regardant bien, on s’est rendu compte que la ligne qui descendait du Nouveau-Brunswick jusqu’au sud des USA traversait ostensiblement une myriade de villes et de capitales toutes aussi bondées de gens énervés les unes que les autres et toutes aussi hostiles à la présence d’un gros escargot comme le nôtre dans leurs artères électriques, surtout que ce type d’environnement contient peu d’espace pour laisser courir un chien et un chat crampés des heures durant dans un habitacle quand même pas mal exigu pour eux. Les shérifs et autres patrouilleurs sur les routes du Sud froncent facilement le sourcil devant les plaques étrangères – avec ou sans poisson catho dans le derrière – surtout si ces plaques sont arrêtées près d’un parc avec un toutou qui a peut-être l’intention incontinente de laisser quelque dépôt douteux sur leur gazon (on ramasse toujours, mais les shérifs ne donnent généralement pas le bénéfice du doute). Sans compter qu’au moment de jeter ces pixels sur l’ordinateur, la politique américaine tendait définitivement vers la xénophobie.

Courte réflexion : on songe à effacer une esquisse de voyage parce que nos bêtes pourraient être inconfortables? Euh, oui! Dah.

On a pris la décision de partir avec Poutine et Lupa et advienne que pourra, on l’assume! Il n’y a rien de négatif là-dedans : nos animaux sont nos compagnes de vie et de voyage. Toutes les deux font partie de notre quotidien à la maison et sur la route, avec chacune leurs idiosyncrasies et leur personnalité. Voyagerait-on différemment sans notre chienne et notre chatte? Oui, sans doute. Ce ne serait pas le même voyage. Ça nous arrive parfois de partir sans elles, pour de courtes durées ou pour des raisons de logistique. Quand ça arrive, on s’inquiète et on a l’impression constante d’avoir laissé quelque chose d’important derrière nous. On est bizarres? Non. Elles font partie de nos vies et c’est tout. Elles nous divertissent et nous amusent. Elles nous compliquent souvent la vie, mais en échange, elles nous font éclater de rire toutes les cinq minutes et se font un devoir de nous sortir de la routine. Il ne serait pas question de partir sans elles, alors voilà, le voyage sera aussi tracé en fonction de leur bien-être. Voilà pour la réflexion.

On efface donc encore et on recommence, un peu en panne d’imagination. Aie, on a même frayé avec l’idée d’aller visiter les Cantons de l’Est! Tout le monde nous regardait comme si on venait de sortir du pot de margarine.

Avez-vous idée du tas de papier qu’il y a maintenant dans notre poubelle virtuelle? Presqu’autant que le niveau de désespoir dans notre éprouvette émotive.

Les vacances de Brie débutent bientôt. Il faut se grouiller si on veut avoir le temps de se préparer pour aller voir cet « ailleurs ».

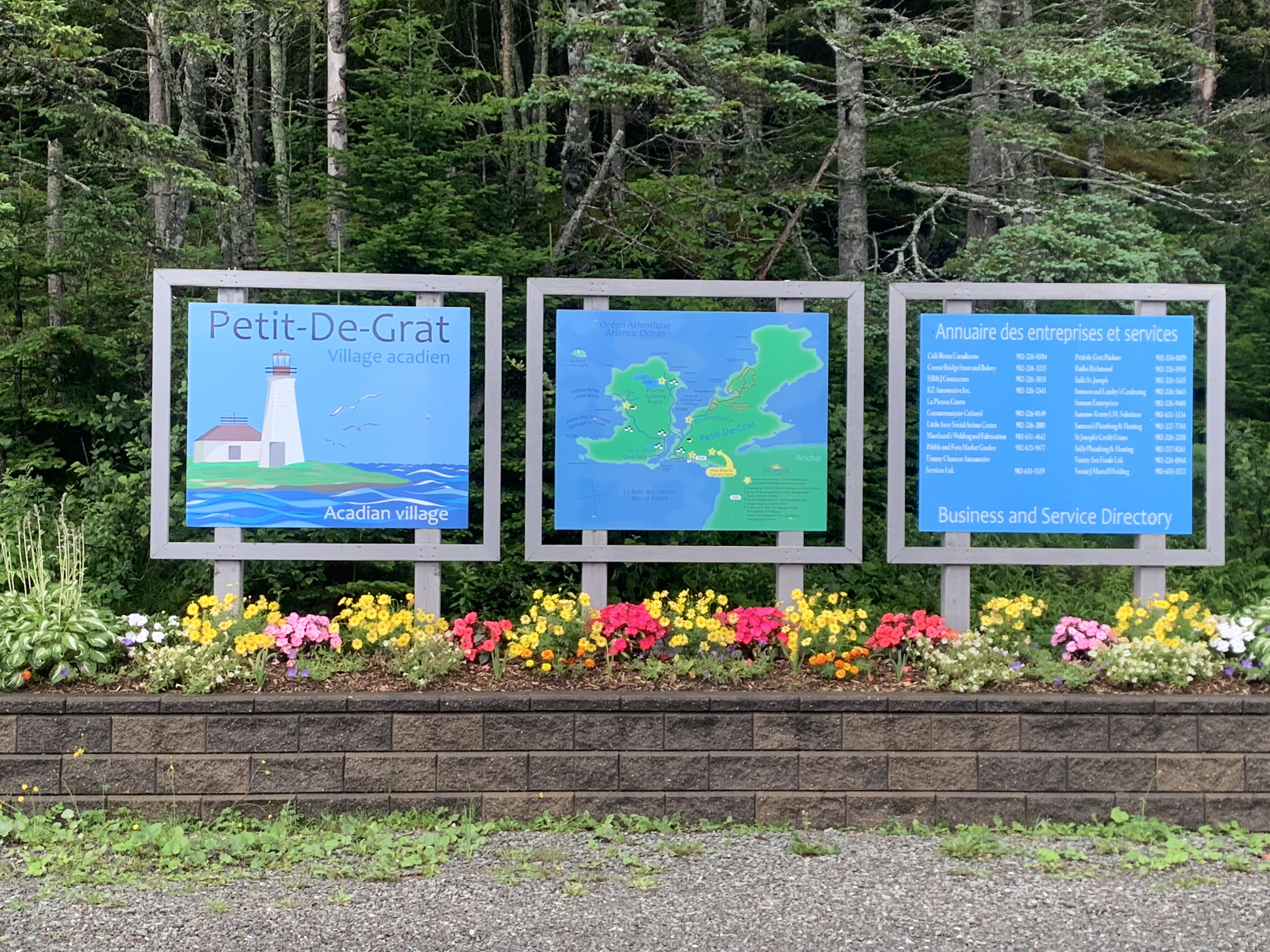

Il y a quelques années, on s’était dit qu’une des dernières régions de la carte canadienne qui nous était encore inconnue se trouvait finalement relativement près de chez nous : la Basse-Côte-Nord, le long du golfe du Saint-Laurent. On a vu pire ailleurs. Pas trop loin, assez cependant pour nous dépayser tant physiquement que culturellement et surtout mentalement. Bien entendu, c’est moins excitant que le Yukon, le Klondike, ou la Louisiane, mais c’est un bel ailleurs quand on y regarde de près.

Pour nous, cette région est un mystère, les grands barrages électriques, le village d’un grand poète, des milliers de kilomètres de forêts, des zones côtières encore inhabitées. Beaucoup de routes difficiles peut-être aussi. Il ne faut pas oublier que notre Mott est un Beauchemin (« My name is Beauchemin, Mott Beauchemin », pour parodier Ian Flemming). La famille Beauchemin est un peu tatillonne quand vient le temps de parler confort. Les Beauchemin aiment ce qui ne brasse pas trop, les armoires qui ne font pas trop de bruit et les assiettes qui restent en place. Une belle et bonne famille, mais délicate.

Un autre détail, c’est que cette région n’a vraiment qu’une seule route, pas nécessairement toute lisse-lisse, et elle mène au Labrador où tout s’arrête. Si on est du genre à ne pas aimer rebrousser chemin, il n’y a qu’une seule avenue possible : se rendre au bout, à Blanc-Sablon, et prendre le traversier qui se rend à… Sainte-Barbe, Terre-Neuve!

Terre-Neuve, notre lieu de prédilection. On aime Terre-Neuve. On a beau l’avoir visité plusieurs fois, il y a toujours quelques bourgs à explorer. En tout cas, il n’y a rien de désagréable à inscrire Terre-Neuve dans notre carnet de voyage.

Alors donc finalement, notre projet prend forme.

On va monter le long de la Côte-Nord jusqu’à la route du Labrador et on va continuer vers Terre-Neuve qu’on traversera du nord au Sud, en zigzagant vers l’est si le temps nous le permet, question de découvrir des sites que nous n’avons pas encore visités. Ils sont quand même rares.

Pas mal, non? Nous aurons un mois et quelques jours pour réaliser ce voyage-là. En théorie, c’est plus qu’il nous en faut, nous laissant ainsi le temps de flâner où bon nous semblera, au rythme des paysages, des repas et des gens que nous rencontrerons.

Il ne nous reste que quelques semaines pour nous préparer. Il y a beaucoup à faire, compte tenu de la logistique liée à l’utilisation d’un véhicule récréatif de plusieurs tonnes sur des routes construites pratiquement pour les véhicules tout terrain… Bon, quand même pas tant que ça, mais il faut quand même déployer un peu d’audace. Et il y a beaucoup de chemin à parcourir dans des régions pratiquement inhabitées (pour ne pas dire sauvages).

On se met en mode logistique.

Premièrement, savez-vous que changer un pneu de VR de la taille du Mott n’est pas à la portée de tous les quidams? En tout cas, pas les profanes que nous sommes et pas dans une région comme celle-là. Il faut un équipement lourd et le CAA n’est pas à portée de téléphone. On a donc prévu apporter une bouteille d’air comprimé de type plongée sous-marine, ce qui pourra nous être utile pour un regonflage temporaire. Une bouteille d’air ne règle certainement pas la situation et ça ne pourrait rien faire pour un pneu éclaté, mais c’est mieux que rien du tout.

Deuxièmement, parlant de téléphone, il fait savoir que les trous de la couverture cellulaire sont proportionnels aux facteurs d’éloignement et d’isolation des lieux que nous allons visiter au Labrador. Les iPhone seront inutiles dans de nombreuses zones isolées et accidentées. Pourtant, pas besoin de paniquer. Imaginez-vous que le gouvernement local a prévu le coup et offre aux voyageurs la possibilité d’emprunter un téléphone satellite entre le début et la fin du segment le moins développé de la région, une zone de deux cents kilomètres de gravier. On va le chercher au début de la route et on le remet deux cents kilomètres plus loin, en disant un gros gros merci. En plus, c’est gratuit, ce qui nous laisse un peu perplexes : même le gouvernement semble reconnaître que ce segment de route est potentiellement suffisamment dangereux pour prendre la peine de prêter gratuitement des téléphones satellites à ceux qui doivent y circuler. Hum… Faudrait-il prendre des notes?

On est bien déterminés à visiter toute cette région et nous ne sommes certainement pas le premier motorisé à faire ce trajet-là. On va donc de l’avant en nous disant qu’en faisant preuve de prudence et en limitant notre vitesse, nous devrions à la fois protéger les pneus et la carrosserie contre les cailloux et les roches pointues. De toute évidence, on s’en reparlera. Au pire, on rebrousse chemin et on s’amuse sur la Basse-Côte-Nord; si tout va bien, on aura acquis une belle expérience et on continuera vers notre destination.

Troisièmement, dans le Nord et au Labrador particulièrement, il n’y a pas tant de stations-service que ça, et pas tant d’endroits pour faire le plein d’eau potable. On prendra les services qu’on trouvera sans faire de chichi et on fera le plein toutes les fois qu’on verra une pompe. On a tout de même à peu près cinq cents ou six cents kilomètres d’autonomie d’essence.

L’eau potable représente aussi un défi. Notre réservoir d’eau de cinquante gallons nous donne à peu près trois jours d’autonomie si on ne fait pas trop attention et probablement quatre ou cinq si on se met en mode économie. Au pire, on ne va pas sentir bon, mais on ne peut pas croire qu’en quatre jours, on ne pourra pas trouver une source fiable d’eau potable. Encore là, on ne traverse pas le Sahara.

Quatrièmement, il y a des bibittes de toutes les grosseurs et de toutes les formes dans ces régions-là, dont plusieurs avec des dents. Il faut donc prévoir des moyens de prévention et de dissuasion comme des clochettes, des sifflets et du poivre de cayenne. Que cela ne nous fasse pas oublier les bibittes plus petites et beaucoup beaucoup plus nombreuses… On a prévu des vestes antimoustiques pour celles-là – qui couvrent une grande partie du corps – ainsi qu’un nombre ridicule de canettes pour vaporiser tout le monde, Poutine et Lupa y compris.

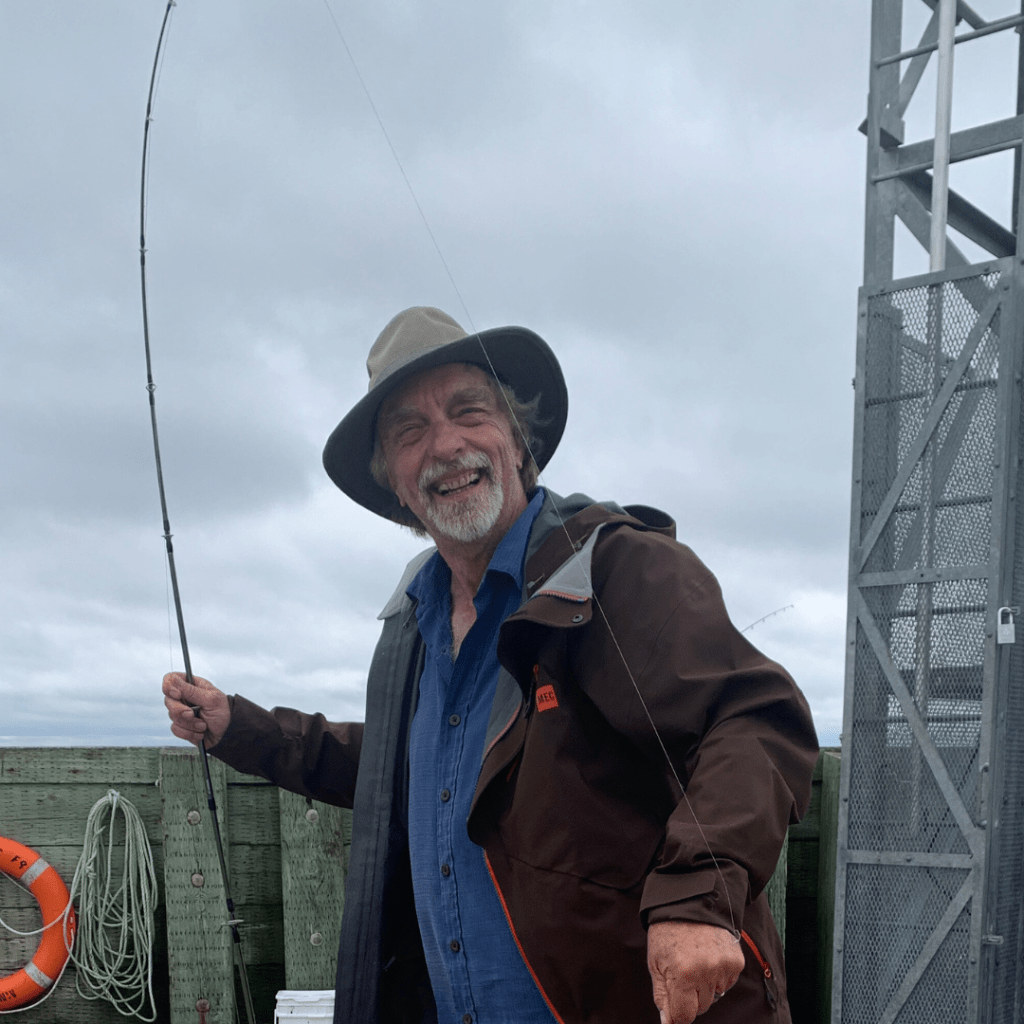

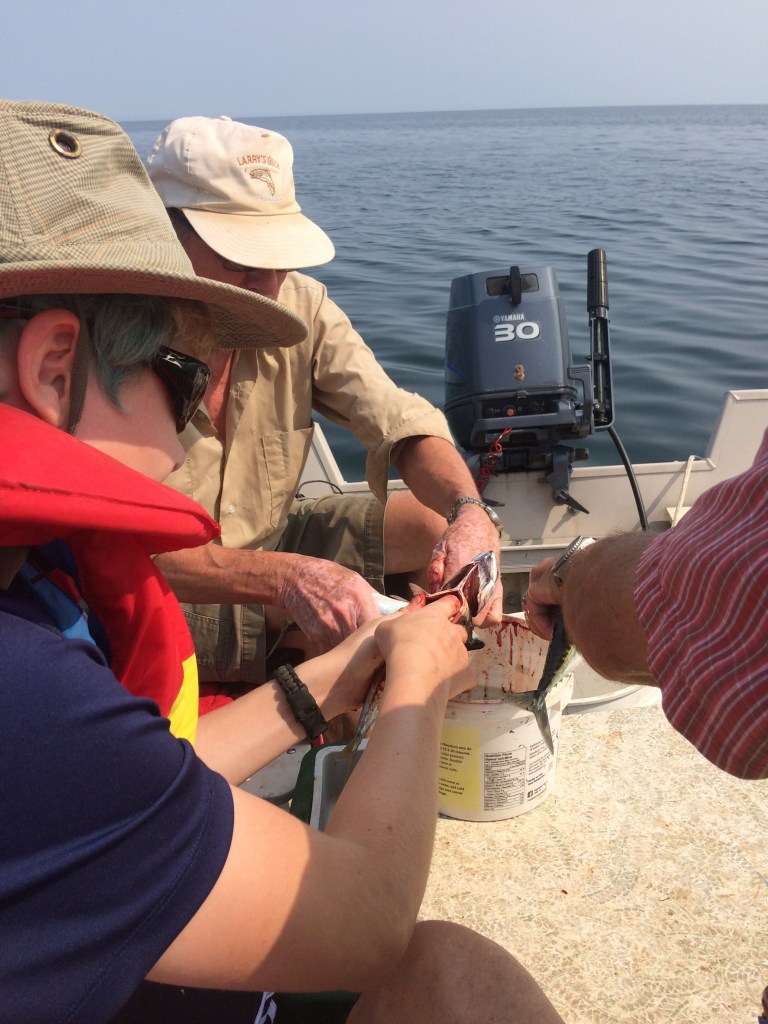

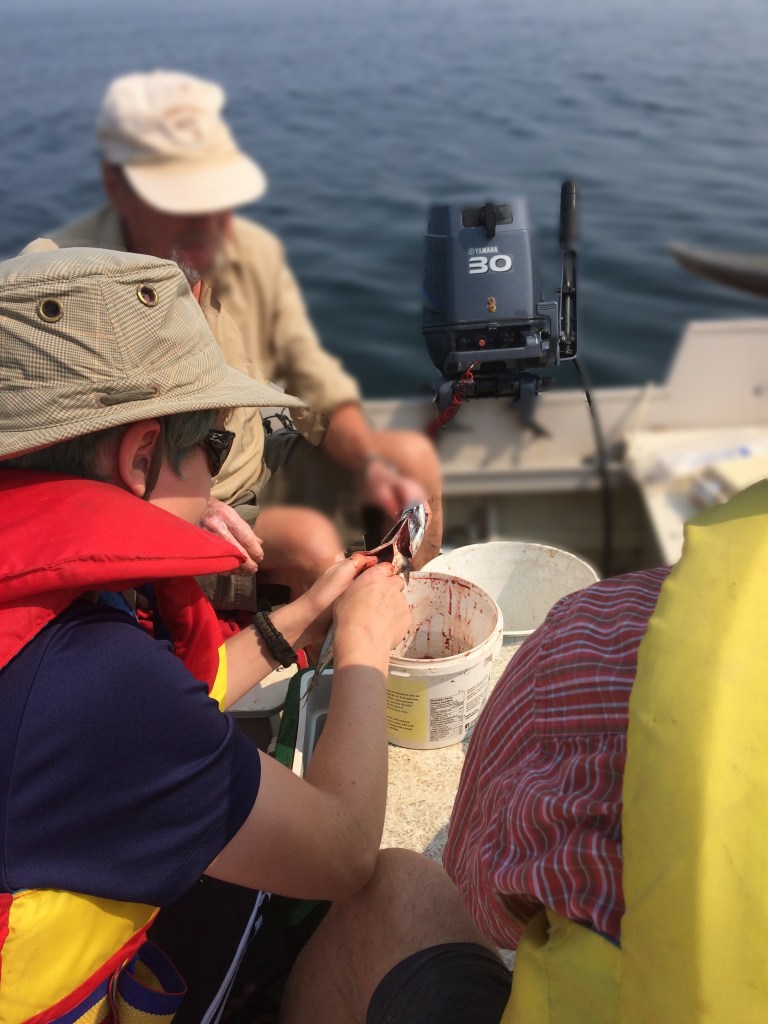

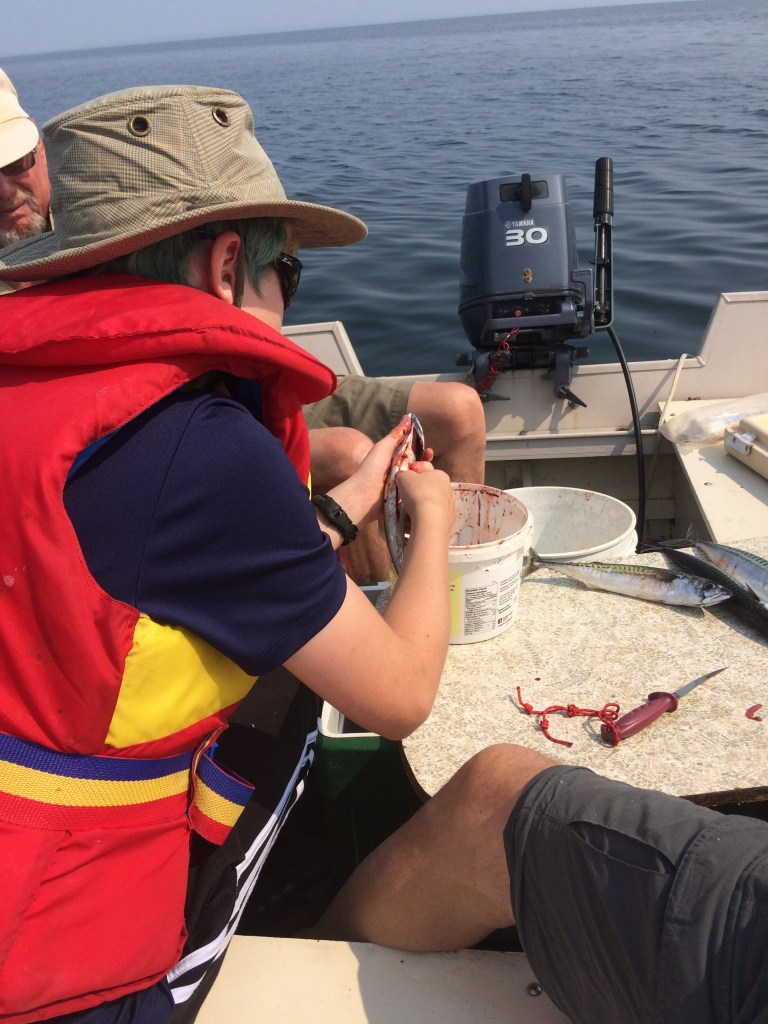

Cinquièmement, comme on ne prévoit pas trouver de supermarchés tous les coins de rue, on va apporter une glacière qu’on utilisera lorsqu’il n’y aura plus de place dans le frigo pour nos provisions. On a vérifié que la génératrice tourne bien pour faire fonctionner notre appareil Nespresso le matin, ce qui assure nos déjeuners (on n’a pas laissé le luxe à la maison). Il reste encore une trentaine de lunchs et de soupers à prévoir. On va pêcher, c’est certain – d’ailleurs on apporte nos cannes à pêche – mais des fois qu’on ne prendrait rien, il faut prévoir remplir notre congélateur et nos réfrigérateurs avec d’autres denrées. On ne va quand même pas croire qu’on est assez adroits pour assurer notre subsistance avec la pêche. Téméraires un peu, mais pas nonos.

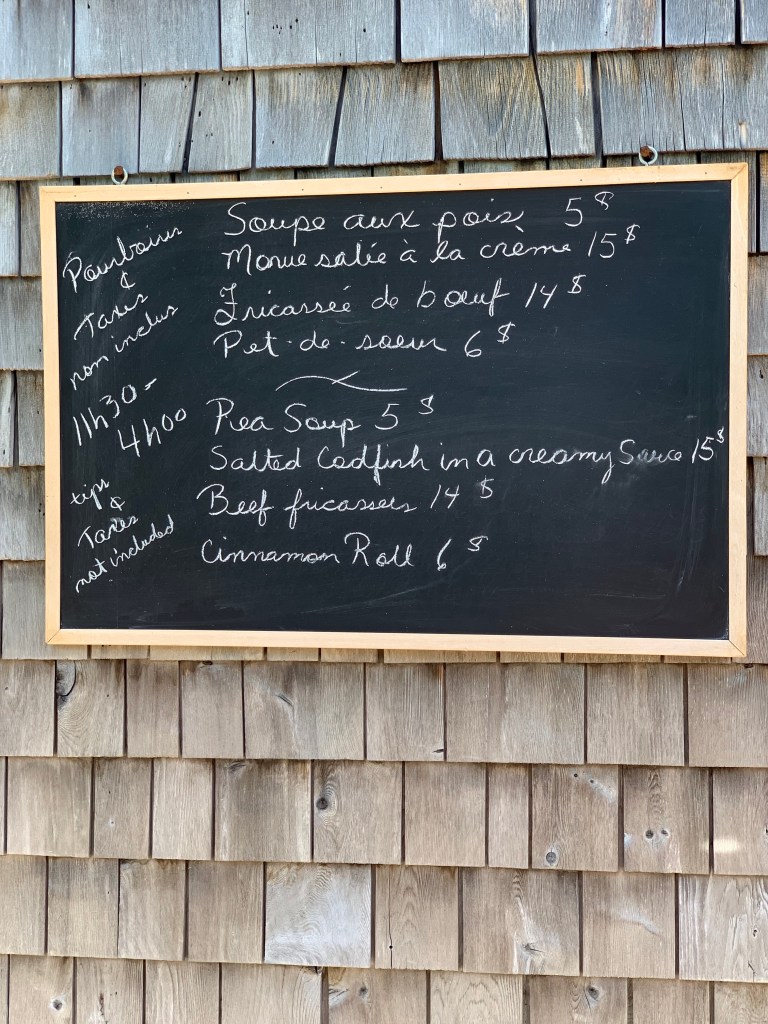

Parlant de bouffe, comme une bonne partie du voyage se déroule au Québec, royaume autoproclamé de la gastronomie, on s’attend à trouver des endroits riches en mets locaux et spéciaux. On pense oursins, fruits de mer, viande sauvage, mets fins asticotés localement. C’est ce qu’on espère trouver de temps à autre. On ne s’en va quand même pas dans la savane australienne. On est encore en pleine civilisation, fut-elle un peu éloignée des « grands centres ».

C’est pour ça qu’on a un Mott et c’est pour ça qu’on va s’aventurer dans cette région-là. On veut découvrir. On va être curieux et on va vouloir explorer, rechercher la pierre qui brille loin des projecteurs. On sait qu’on va trouver. C’est pour ça qu’on y va.

–

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

PS : Imaginez-vous donc qu’on parle encore de feux de forêt qui risquent de nous barrer la route, cette fois en Basse-Côte-Nord et au Labrador. Franchement!

On pense vraiment qu’il y a quelqu’un quelque part qui cherche à nous embêter. Oui, on prend ça « personnel ». Mais au diable les désastres naturels, on a décidé qu’on y allait et on y va! On pourra toujours revenir sur nos pas si on se fait bloquer et si on parvient à passer, en plus d’une expérience inoubliable, on pourra se rendre au bout de la route à Blanc Sablon, prendre le traversier et filer vers Terre-Neuve… où, nous tenons à le dire, il n’y a présentement pas de feux de forêt!

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.