Jonas

Patrice à Placide n’était pas le seul à faire de la pêche sa religion. Bernard à Jean-Baptiste aussi se métamorphosait quand il lançait sa ligne à l’eau, toujours certain de remonter quelque chose.

Bernard à Jean-Baptiste n’a pas eu la vie toujours facile, mais dans sa chaloupe, il est chez lui et il est heureux. Assis sur sa veste de sauvetage à l’arrière, près du moteur, il prend son air de capitaine au long cours et regarde calmement l’horizon à la recherche de cet endroit magique où il arrêtera le moteur et où il me dira savamment, « c’est assez profond ici. On jette la ligne à l’eau. »

J’aime bien aller pêcher avec Bernard à Jean-Baptiste, même si je ne suis pas pêcheur. L’idée de laisser traîner une ligne à la mer et d’attendre qu’un poisson daigne l’accrocher pour éventuellement participer à ton souper ce soir-là a tout de même quelque chose d’amusant.

Être pêcheur, un vrai, c’est autre chose : c’est un état d’esprit. Il faut aimer la pêche. Il faut en rêver presque. Il faut voir le poisson, le sentir sous l’eau, visualiser et prévoir ses comportements. Anticiper sa réaction quand il est accroché pour être en mesure de le ramener au bord sans qu’il s’échappe. Le fatiguer sans lui donner trop de ligne. L’approcher sans qu’il ait la possibilité de donner de coups pour se décrocher. C’est un art. Par exemple, Patrice à Placide est un de ces artistes, un classique. Il rêve de voyages de pêche et alimente ses saisons d’aventures de pêche au saumon, à la truite, au bar ou à tout ce qui fraye. C’est un vrai pêcheur.

Bien assis, les pieds appuyés sur le bord de la chaloupe, à peut-être cinq cents ou sept cent cinquante mètres du rivage, on se sent bien, bercé par les vagues, la ligne pendant paresseusement dans l’eau. Pas besoin d’avoir envie de jouer au plus fin avec un poisson pour apprécier l’air du large, la beauté des vagues, le mystère de la masse d’eau sous l’embarcation. C’est davantage ce qui me caractérise. Plus de poésie que d’art là-dedans, mais tout de même branché sur l’océan, le grand bleu.

Le maquereau voyage généralement aux environs de vingt-cinq à trente pieds de profondeur… mais ça dépend du pêcheur à qui on parle. Des fois, cette profondeur peut être de vingt pieds ou de quarante, selon l’enthousiasme du conteur et les marées paraît-il. En tout cas, pour être bien placé, il faut que l’hameçon pende à peu près un pied ou deux au-dessus du fond. On laisse couler la ligne jusqu’à ce qu’on touche le fond – une sensation très subtile ressentie jusqu’au bout de la canne indique que la ligne vient de frapper le fond – et on remonte d’environ un pied.

Ce jour-là, la mer était particulièrement calme. Bernard et moi avions lancé la chaloupe – une embarcation d’une vingtaine de pieds équipée d’un moteur de 35 forces – dans l’eau de la baie en espérant prendre une trentaine de maquereaux pour notre propre consommation et pour remplir les commandes de nos amis.

On a beaucoup d’amis quand on est pêcheur. Tout le monde passe ses « commandes » pour deux ou trois maquereaux « la prochaine fois que tu iras pêcher, si t’en prends assez, tu m’en ramèneras un, ok ? » Ça donne un objectif de pêche et ça alimente la conversation dans la chaloupe. « J’en ai promis deux ou trois à mon chum André, et il y a mes belles-filles qui en veulent aussi et on attend de la visite demain. Ça m’en prendrait peut-être une quinzaine en tout. » « Pis toi? » « Ben moi, quand j’en aurai trois ou quatre pour moi pis ma blonde ce soir, je vais être bien heureux. Y’a mon chum Ludovic qui en voudrait peut-être aussi quatre ou cinq. On verra ce que ça donne si on en prend. » Et on greyait les lignes.

Des fois, on savait tout de suite si la pêche allait être bonne. Les maquereaux sont tellement voraces qu’ils mordaient dès qu’on laissait aller la ligne sous l’eau. D’autres fois, il fallait être plus patients… une vertu difficile à apprendre.

Il devait être huit heures du matin quand on a mouillé nos lignes. Bernard à Jean-Baptiste avait arrêté le moteur et tout était calme comme dans un beau film. Je me rappelle qu’il venait de me dire que son paradis se trouvait juste là, assis sur le bout de sa chaloupe avec une ligne à pêche dans la main, à regarder la mer et à laisser aller ses pensées au fil du courant de la marée. Son visage serein témoignait de ses propos. Il n’aurait pratiquement pas eu besoin de canne à pêche pour être heureux. Juste être là, contemplatif, sur le bout de sa chaloupe, quelque part loin du rivage, bercé par la mer qui s’ouvrait sur l’horizon.

C’est à ce moment qu’on a pris nos premiers poissons.

Les maquereaux voyagent en banc et quand on s’adonne à placer la chaloupe au-dessus d’un de ces bancs et que les lignes pendent au milieu du groupe, tout ce qui a l’air d’un leurre se fait mordre. Ma ligne est équipée d’une série de cinq leurres et hameçons attachés bout à bout. Quand il pend au-dessus du fond de l’eau, cet accoutrement doit ressembler à un buffet perpendiculaire éclairé par des lucioles multicolores et doit être absolument irrésistible pour les maquereaux. En tout cas, presque à tout coup, cinq maquereaux se prennent à la fois dans le piège et tirent sur la ligne pour être remontés. Cinq maquereaux, c’est presque aussi fort qu’un petit bar. Cinq maquereaux qui tirent dans toutes les directions, ça gigote et ça tire en masse.

C’est la chance autant que le nez du capitaine – quoique la chance compte, disons-le, pour la plus grande partie des statistiques officielles sur le sujet – qui nous amènent dans la zone ou sur la route d’un nouveau banc.

Bernard pêche avec un seul hameçon et sa ligne est tout aussi sollicitée. Le truc, c’est que tous les maquereaux ne sont pas créés égaux et que la réglementation est ajustée en fonction de ces différences. Les maquereaux de moins de dix pouces sont jugés trop petits pour la pêche sportive et doivent être relâchés. Or, il arrive souvent que les bancs qui passent sous la chaloupe soient constitués de poissons encore à la maternelle… des poissons de quelques pouces à peine qui se qualifient tout juste pour une promenade en groupe. Comme ils sont jeunes et curieux, ce sont eux qui mordent le plus souvent à nos appâts – les miens surtout qui sont plus petits, bien que plus nombreux. Une perte de temps monumentale puisqu’il faut les décrocher et les rejeter à l’eau et que le temps passé à les déprendre des hameçons sans trop leur faire de mal et à les remettre à la mer est un temps où les lignes ne sont pas à l’eau.

Quand on réussit à en prendre un beau d’une quinzaine de pouces, on se dit qu’on vient de surprendre un groupe de passants qui allaient magasiner dans le coin.

Ce sont ceux qui font à peine la marque et qu’on doit quand même rejeter à la mer qui nous préoccupent le plus parce que dans notre scénario loufoque, on imagine qu’ils iront dire à tout le monde en bas qu’il y a deux extraterrestres qui planent au-dessus de leur position avec un étrange vaisseau et qu’il faut éviter à tout prix de se laisser prendre par ces trucs brillants qui pendent autour. En tout cas, c’est l’histoire qu’on se raconte pour rigoler et passer le temps.

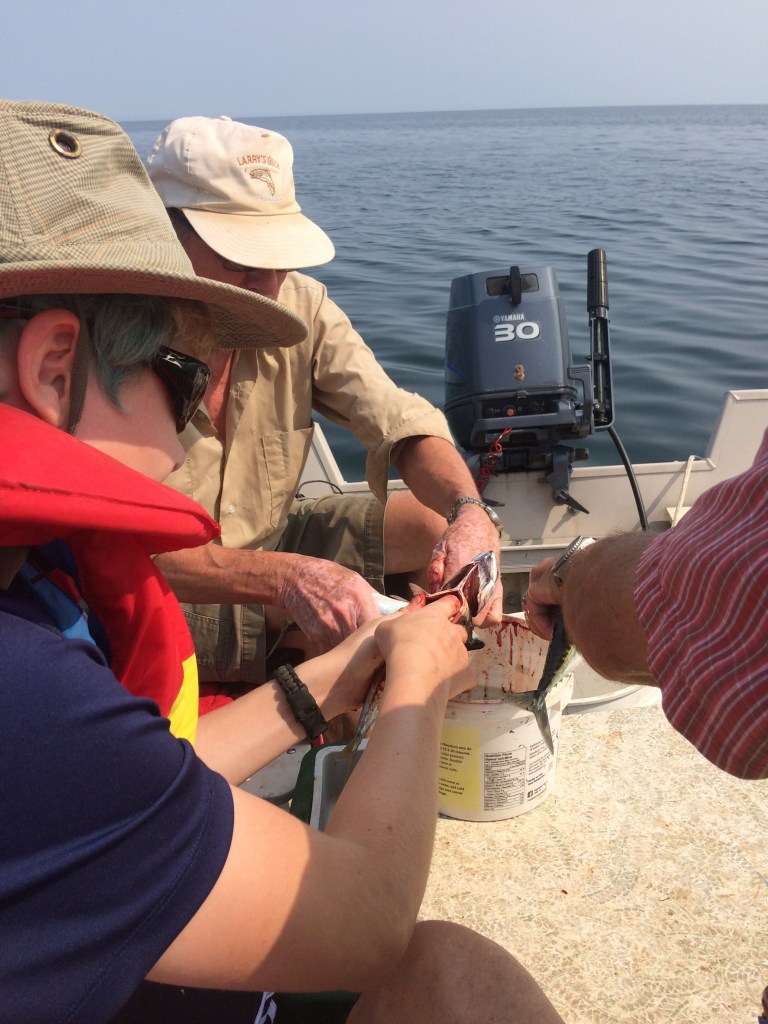

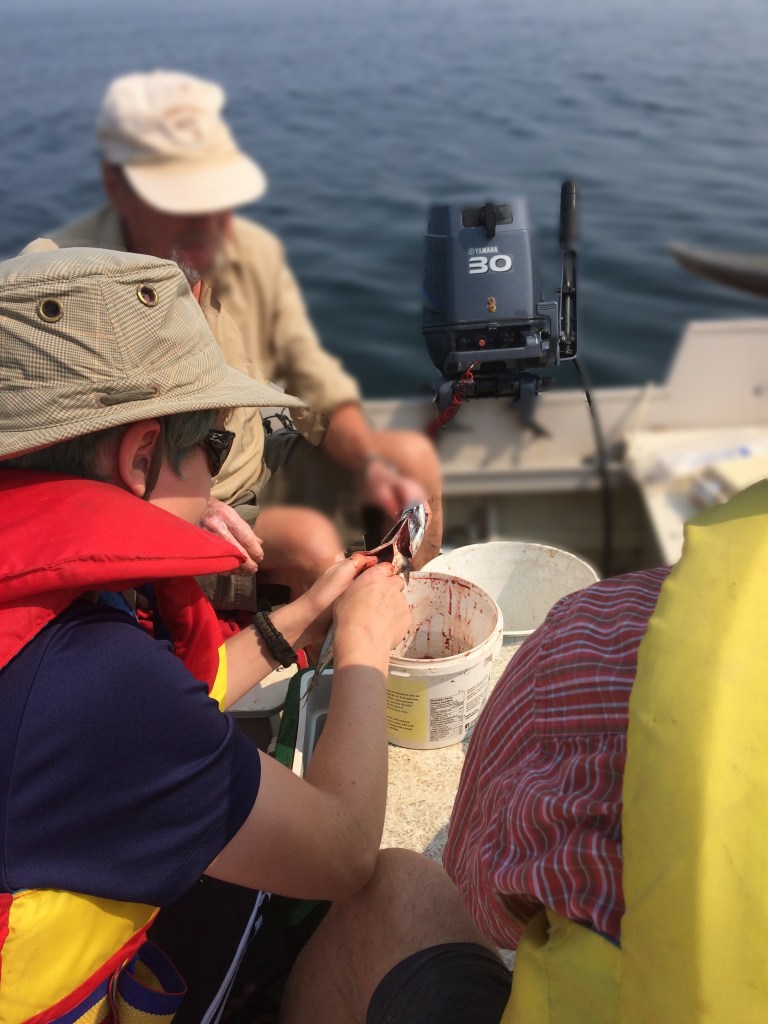

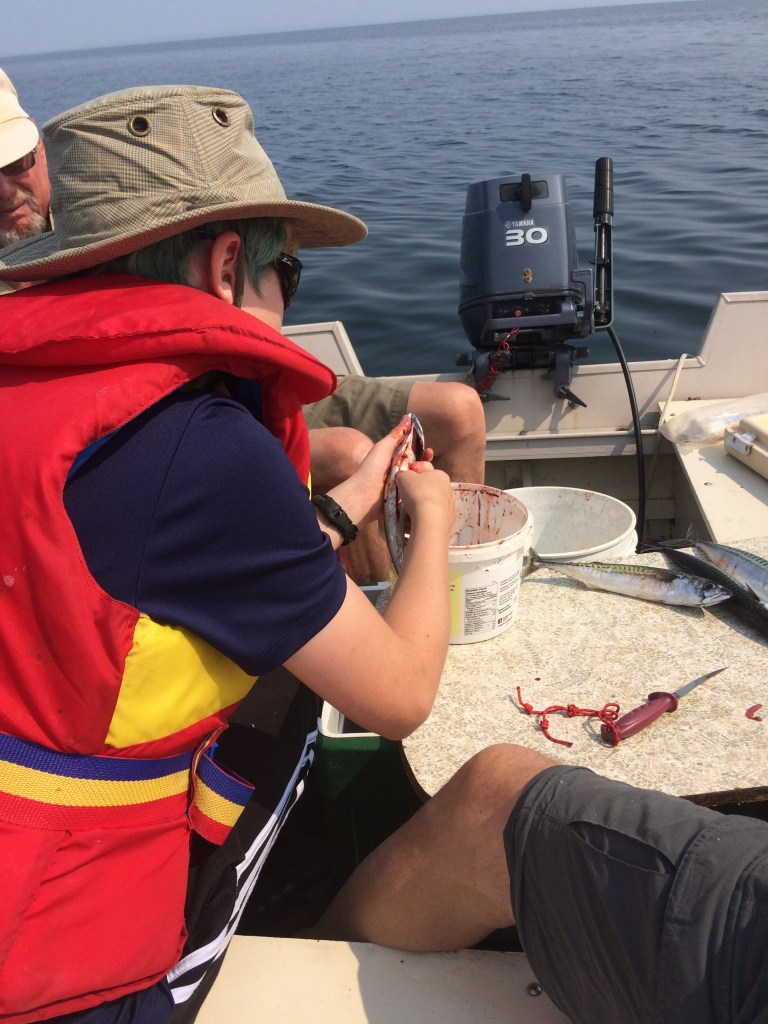

On se disait qu’il fallait peut-être penser à retourner au débarcadère avec nos prises, une bonne trentaine de maquereaux de belle taille tout de même, qui allaient agrémenter plusieurs tables ce soir. C’est généralement à ce moment que je commence le nettoyage pendant que Bernard à Jean-Baptiste se prépare à diriger le bateau vers le rivage.

Pas compliqué le nettoyage du maquereau. Sa peau est lisse et il n’a pas d’écailles. Il se tient bien dans la main et la lame travaille facilement. Il vaut quand même mieux porter des gants parce que toute cette activité se déroule dans une chaloupe qui monte et descend sur les vagues en donnant des coups et qu’on a un couteau bien tranchant entre les doigts. On ouvre le poisson et on rejette les entrailles à la mer, sous les cris enthousiastes des goélands, compagnons d’aventure incontournables.

Avant d’entreprendre le travail d’éviscération, comme nous étions dans une région fertile, j’avais décidé de laisser traîner ma ligne en prenant bien soin d’amarrer la canne entre deux chaudières, dans la chaloupe, des fois que… et je vaquais calmement à ma petite occupation pendant que Bernard rangeait sa ligne et son profondimètre avec son air de capitaine instruit, en scrutant le rivage encore loin, mais dont on commençait à mieux distinguer les détails. On cherchait le clocher de l’église au loin pour diriger le bateau un peu plus vers le nord, lieu où se trouvait le débarcadère et la montée de bateau. Du large, le point minuscule de la rampe de ciment était à peine visible d’où l’idée de viser plutôt le clocher.

J’avais terminé une quinzaine de maquereaux quand ma canne s’est littéralement arrachée de son amarrage improvisé dans la chaloupe, a renversé les deux chaudières qui la retenaient et s’apprêtait à passer par-dessus bord. J’ai lâché ma lame et agrippé de justesse le bout du manche qui menaçait lui aussi de se retrouver chez les crustacés, les mains encore dégoulinantes de viscères de maquereau.

Et là, ça s’est mis à tirer !!

L’IMPOSSIBLE PÊCHE

La ligne que j’avais laissé pendre était greyée avec une extension à cinq leurres, capable donc d’attraper cinq maquereaux à la fois. C’est excitant et ça gigote pas mal fort au bout d’une ligne quand les cinq hameçons sont sollicités, mais vraiment pas tant que ça.

En me voyant tirer sur la canne, Bernard à Jean-Baptiste a bondi hors du banc et s’est lancé vers l’endroit où il croyait trouver sa puise avant d’arrêter son geste et de me crier : « ah non! On n’a même pas pensé apporter la puise et tu viens de prendre un gros bar! Tire, tire! Il a l’air gros ! Fais attention de ne pas le perdre! »

Un bar ! Et il était de taille. J’avais beau retenir la ligne à deux mains, il n’y avait aucun relâchement dans la tension. Le frein du moulinet était presque complètement fermé pour retenir le défilement automatique de la ligne et pourtant, elle filait comme si le moulinet était complètement ouvert.

D’abord en passant en dessous de la chaloupe et ensuite en direction du rivage, la prise ne donnait aucun signe de laisser aller ou de se fatiguer. Elle semblait s’amuser à tournoyer autour de nous, tout en entraînant ma ligne et tout ce que j’avais d’énergie. Il devait y avoir environ vingt-cinq pieds d’eau sous la coque ce qui me faisait penser qu’elle ne pourrait pas plonger bien loin et que j’allais certainement pouvoir la fatiguer éventuellement. Il fallait simplement la tenir et l’amener scientifiquement vers moi, en tirant et en donnant du mou, en remontant la ligne et en la laissant glisser sur son frein.

C’est au moment de cette réflexion que le bar – je commençais à me demander de quelle grosseur ce poisson-là pouvait bien être pour tirer avec une telle force – a décidé de faire demi-tour et de se diriger vers le large.

Comme moi, Bernard à Jean-Baptiste était dans tous ses états, me regardant avec de gros points d’interrogation dans le visage et regardant vers le fond, à travers le grand miroir de l’eau, pour tenter d’apercevoir entre les vagues ce qui pouvait bien tirer si fort. Au moment du demi-tour, le poisson a naturellement donné du leste, le temps nécessaire pour amorcer une remontée de ligne. Je tournais et retournais furieusement la poignée du moulinet pour tenter de ramener la prise à la chaloupe, malgré la distance de plus d’une cinquantaine de pieds qui nous séparait encore, quand elle a retendu froidement la ligne et repris sa course en direction de l’embouchure de la baie, en direction du grand large.

J’avais ancré mes deux pieds sur le rebord de la coque pour pouvoir mieux retenir la canne et mes mains encore gantées pouvaient assurer une prise passablement solide – et gluante – sur le manche. Je me prenais pour le Santiago d’Hemingway et je m’imaginais tirer sur mon bar pendant trois jours, jusqu’à l’épuisement de mes forces… ou des siennes. Puis je me suis mis à rigoler en regardant derrière la chaloupe. « Regarde Bernard, il tire la chaloupe! » En effet, l’embarcation se déplaçait sur l’eau à la vitesse d’un bon nageur. À peine croyable qu’un bar puisse réussir un exploit pareil! Une chaloupe équipée d’un moteur avec deux adultes et une trentaine de maquereaux à bord – une quinzaine tout de même avaient été éviscérés, ce qui devrait faire moins lourd – ça offre une masse assez imposante à déplacer… ce qui commençait à nous rapprocher de plus en plus dangereusement de l’hallucination.

Dans des moments comme ceux-là, les idées défilent à la vitesse grand V. « Est-ce qu’il me reste encore assez de ligne dans le tambour du moulinet? Oui, ça va. Ça ne peut pas être un bar ce truc-là. Mais qu’est-ce que c’est? Il doit être immense. Est-ce que j’ai fermé le robinet de la salle de bain avant de partir? La ligne peut-elle résister à une telle pression? C’est une ligne tressée de vingt livres avec un leurre de nylon. Y’a pas moyen que ça puisse tirer une chaloupe. Elle va casser c’est certain et je vais tout perdre mon grément. Est-ce que je devrais couper la ligne et sauver la canne? Personne ne va jamais nous croire. Il faudrait prendre des photos. »

« Bernard, peux-tu prendre une photo, viiite ? »

Je venais à peine de crier la question quand l’impossible s’est produit.

Là, au bout de ma ligne, à plus de cent pieds de la chaloupe, droit devant vers l’ouverture de la baie, une immense masse noire est sortie de l’eau. Aussi large que notre embarcation. Ronde et noire, comme le devant d’un sous-marin. Les flots se sont ouverts aussi brusquement que doucement pour soulever cette forme impossible, qui mettaient tous nos sens en folie.

Sous le sifflement de la ligne qui continuait de se vider du moulinet, le dos de ce qui ne pouvait être qu’une baleine – pourquoi ce mot, pourquoi pas un autre mot, un autre poisson, une autre espèce – a percé les vagues le temps d’une exclamation dans nos gorges, avant de replonger sous la surface et de poursuivre sa route. Quand on pense se faire tirer par un bar et qu’on voit soudainement le dos d’une baleine – rien d’autres dans mon esprit et mon imaginaire ne pouvait avoir cette forme, cette masse – ça donne une méchante poussée d’adrénaline. Savait-elle même que nous étions là, qu’elle était «prise» ?!

En une fraction de seconde, les pensées sont allées du : « je rêve, c’est impossible ! » au « mais qu’est-ce qu’elle fait là ?!! C’est une baleine, c’est fou ça! » On disait avoir aperçu des baleines dans la baie au cours des dernières semaines, mais personne n’avait raconté d’histoire comme celle que nous étions en train de vivre. S’agissait-il de baleines noires qui surpeuplaient les cauchemars des pêcheurs de crabe de l’embouchure de la baie ? Pourquoi s’approcherait-elle du rivage, dans si peu d’eau ? En tout cas, ça ne pouvait être autre chose.

J’ai crié : « Bernard, c’est une baleine !! » « Non, ça ne se peut pas, ce doit être un gros flétan, c’est certain que c’est un flétan ! » me crit-il en retour au bout de ses poumons, non pas parce qu’il y avait du bruit autour ou quoique ce soit, mais parce que nous étions tous les deux à un niveau d’énervement tel que les mots ne faisaient plus de sens et ne pouvaient pas sortir calmement de nos gorges. « Mais Bernard, il reste à la surface de l’eau ! »

En effet, la baleine – c’était clair, dans ma tête en tout cas, que « ça » ne pouvait être que ça, malgré l’improbabilité et le surréalisme de la situation – poursuivait sa route juste sous la surface, ce qu’on pouvait facilement constater en suivant la ligne à pêche qui filait toujours, bien tendue au-dessus de la surface jusqu’à un point précis à plus de 100 pieds du bout de la chaloupe où la ligne se fondait à l’eau. Si la chose avait été un flétan, elle se serait dirigée vers le fond, habitat naturel de ce poisson et la ligne l’aurait suivi. Un phoque aurait bondi entre la surface et le fond… et de toute façon, ce truc-là était beaucoup trop gros et trop noir pour être un phoque… ou un flétan. Il ne pouvait s’agir que d’une baleine noire!

Me voici entré dans l’imaginaire de Moby Dick. Sauf que la prise n’était pas prévue, ni recherchée et que notre baleine n’était certainement pas méchante. Nous non plus d’ailleurs, on n’était pas là pour être méchant, pas dans l’état de stupeur où elle nous avait plongé. On n’était même pas là pour elle. Mais elle nous emportait tout de même!

Entre les rires nerveux et le défilement ultrarapide de tous les scénarios du monde dans mon esprit, une idée claire venait de s’installer : prendre des photos pour immortaliser ce moment-là! Prendre des photos à tout prix parce que jamais personne ne nous croira!

« Bernard, prends la ligne ! » Les mains encore gantées, suintantes de viscères de poisson – il s’était écoulé peut-être quatre ou cinq minutes depuis le moment où j’éviscérais encore les maquereaux pêchés plus tôt – j’ai planté la canne entre les mains tendues nerveusement de Bernard et j’ai plongé les poings dans mes poches à la recherche du cellulaire qui allait sauver et notre équilibre mental et notre réputation de pêcheurs.

C’est comme ça que j’ai appris qu’il ne fallait pas se fier à un téléphone cellulaire dans des moments trop rapprochés de la panique, les mains gantées et visqueuses. D’abord parce qu’avec des gants – visqueux ou pas – c’est presque impossible de déverrouiller un cellulaire, de faire défiler les écrans et de trouver l’appli appropriée, et ensuite, c’est pratiquement impossible de faire le foyer et de voir l’objet à photographier cent pieds plus loin, à la surface de l’eau, presque sur la ligne d’horizon avec un ciel trop clair, trop aveuglant, quand on est survolté dans une chaloupe en mouvement sur les vagues. Il nous aurait fallu un photographe d’office.

Et juste là, à ce moment précis, une pause.

Je venais à peine de donner la canne à Bernard, de saisir mon cellulaire et de le pointer vers le large que la ligne a pris du mou. Plus rien. Silence total, une, deux, trois, quatre secondes. Bernard avait un air au moins aussi abasourdi et perplexe que le mien. Machinalement, il a donné un coup sur la poignée du moulinet pour tenter de ramener la baleine vers la chaloupe. Hihihi ! « Remonter le moulinet de notre petite ligne à pêche pour ramener la b-a-l-e-i-n-e vers la chaloupe. » Hon!

Le léger coup de la ligne sans doute, ou encore la curiosité, on ne saura jamais, mais en tout cas, Moby s’était arrêtée, a sorti la tête de l’eau et nous a distinctement regardé. Une masse énorme aussi grosse que la chaloupe malgré la distance, qui formait un monticule rond et totalement noir d’au moins la hauteur d’un homme au-dessus de la surface, s’est retournée et nous a franchement regardé. Le temps était suspendu tout autant que notre souffle alors que nous regardions nous aussi, stupéfaits, incrédules, médusés, cette apparition venue d’ailleurs.

Une baleine nous regarde. Celle que l’on croyait prise, attrapée par notre ligne, celle que nous pensions orgueilleusement avoir maîtrisée, nous regardait. Que pouvait-elle bien penser pendant cette seconde où elle a pu nous soupeser du regard, maintenant sans doute à plus de 130 pieds de la pointe de notre petite chaloupe. Elle était passée sous la coque probablement à la poursuite d’un banc de maquereaux et aura accidentellement frôlé mes hameçons qui se sont accrochés sur elle. Ou encore, elle aura engouffré en passant les deux ou trois maquereaux qui avaient mordu à ma ligne passive et aura poursuivi sa route avec insouciance en entraînant avec elle son hors-d’œuvre et tout mon bazar. Ça non plus on ne le saura jamais. En tout cas, pendant une seconde de ce qui est maintenant gravé dans mon esprit pour l’éternité, elle nous a regardés, la tête définitivement tournée vers nous.

La belle devait se demander ce que nous tentions de faire au juste. Elle a peut-être vu elle aussi, la ligne qui était maintenant complètement sortie de l’eau et qui nous reliait comme un fil d’Ariane, tendue, mais inerte, impuissante devant cette masse. Elle devait se demander pourquoi nous étions soudainement liés. Avait-elle même senti la morsure des hameçons ? Probablement pas du tout. Un hameçon fin de la grosseur de l’ongle d’un petit doigt ne peut pas faire grand-chose sur une peau de baleine sinon s’accrocher et souhaiter rester là. Mais pourquoi avait-elle eu le désir de s’arrêter, de sortir sa tête de l’eau et de nous regarder. Elle savait que nous étions là. Avait-elle senti la tension de la ligne que nous tentions de ramener vers nous ? Pourquoi une baleine, accrochée ou non à un petit hameçon, pouvait-elle ressentir le besoin de sortir la tête de l’eau et de regarder derrière elle? Respirer, sans doute, mais avait-elle besoin de s’arrêter et de scruter l’horizon de cette baie tout de même petite, toute proportion gardée? Et surtout, d’arrêter sa tête et son regard sur nous?

La présence de cet être extraordinaire au bout de ce fil malingre avait quelque chose de ridicule et d’absurde. Il aurait fallu pleurer pour s’excuser d’avoir eu la témérité de la retenir, de la ralentir un moment. Mais nous ignorions qu’elle était là. Nous ne pouvions pas savoir que c’était elle qui passait sous notre coquille. Nous ne pouvions imaginer sa présence près de nous. Ce n’était pas nous les extraterrestres, mais bien elle ! L’impossible voyageuse venue d’un autre monde à la recherche de ressources et nous nous sommes trouvés sur son parcours. Nous avons eu l’arrogance de l’attraper.

Nous étions cependant bien loin des larmes, comme deux enfants qui viennent de surprendre le père Noël, son attelage et son chariot en train de se faufiler dans une cheminée au mois de novembre. Nous n’en revenions tout bonnement pas. Nous savions maintenant que le défilement du moulinet n’aurait jamais pu être ralenti.

Sans doute parce qu’elle en avait assez, qu’elle s’est rendu compte qu’elle perdait son temps à nous regarder, la baleine n’avait plus l’intention d’être l’objet de la fête. Son énorme tête indolente s’est de nouveau glissée très doucement sous les flots et elle a débobiné les vingt pieds de ligne qui restaient encore dans le tambour du moulinet en emportant tout ce matériel avec elle vers le grand large. Bouche bée, nous sommes restés à contempler à la fois la ligne d’horizon maintenant déserte et le moulinet maintenant vide.

Il y en a qui reviennent avec des histoires de bars de cinquante pouces ou de saumons plus grands que des enfants, de flétans gros comme des sièges d’auto et de phoques qui dansaient autour de l’embarcation. Nous, on a accroché une baleine.

Comme preuve, nous n’avons qu’une photo un peu embrouillée de la pointe d’une chaloupe. C’est encore pire qu’un bout d’arête pour témoigner de la grosseur de sa prise. En plissant les yeux, on peut distinguer un mince tracé au-dessus du devant de la coque, sans doute une ligne à pêche, qui file tout droit vers ce qui semble être une masse obscure sur la surface de l’eau, au loin, près de la ligne d’horizon. Ça pourrait être n’importe quoi. En y regardant bien, il faut tout de même constater qu’aucun bar ne pourrait tendre une ligne si loin d’une chaloupe et si près de la surface, à cinq cents mètres du rivage. Mais ensuite…

J’ai fait jurer à Bernard à Jean-Baptiste qu’il resterait disponible pour moi pendant le reste de ses jours, seul témoin crédible de notre aventure.

Quand j’ai raconté tout ça à Patrice à Placide, il n’en revenait pas lui non plus. Il a même lancé une recherche d’informations et s’est renseigné auprès de ses sources dans la région. Oui, c’était sans aucun doute une baleine, mais pas nécessairement une baleine noire. Plus probablement s’agissait-il d’un petit rorqual, une baleine plus commune dans la région et toute aussi foncée. Cette baleine a aussi la particularité d’avoir une petite nageoire dorsale plus éloignée du milieu du corps, ce qui confirmerait nos observations puisque du point où nous nous trouvions, nous ne pouvions pas distinguer de nageoire sur le dos de notre baleine lors de sa première sortie de l’eau. Les deux spécimens sont d’un noir profond et de grande dimension, mais la baleine noire se tiendrait davantage vers l’embouchure de la baie, dans des eaux plus profondes. Qu’un tel visiteur soit venu si près de la rive à moins de trente pieds de fond, serait inusité. Mais pas impossible. Quant au rorqual, c’est un mammifère glouton friand de maquereaux qui aime fréquenter les zones côtières… et ostensiblement, taquiner les pêcheurs.

En tout cas, c’était une baleine… et une histoire de pêche qui finit avec une baleine, c’est une belle histoire, bien difficile à battre !

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.